今日、折紙というと、正方形の色紙が真っ先に思い浮かびます。さらには、その色紙を折ることによって生まれる鶴などの造形物を想像される方も多いのではないでしょうか?

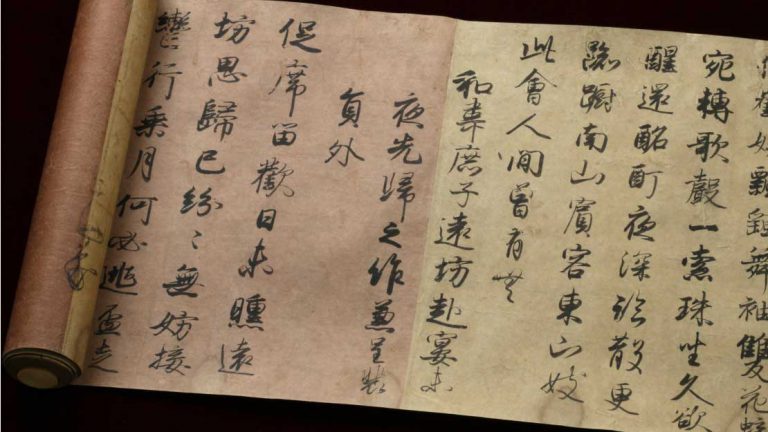

この折紙、本来は刀剣の極めを記した紙札の総称として用いられており、昭和期まで同型のものが実際に発行されていました。

刀剣の折紙は、秀吉の命により誕生したとされており、豊臣時代以前の折紙が現存していないことからもそのことが裏付けられます。秀吉は、折紙が付属することを名刀の条件とするなど、刀剣にはなくてはならないものとして定着させ、数多くの折紙を発行しました。時代が下がり徳川時代になるとこの傾向はより顕著になり、以後封建時代を通して大変珍重されていきます。

この折紙を考案したのは、刀剣鑑定の大家本阿弥家です。本阿弥家は、その系図によると菅原道真の裔とする五条家に始まり、初代妙本より八代目の光刹が秀吉より刀剣極め所の開設を命ぜられたとされるも光刹の折紙は見当たらず、実質的に九代目の光徳にいたり折紙の制度が完成したと考えられます。この折紙の発行料は「代金子拾枚つく折紙なれば銀子拾枚」とされ、当時金一に対し銀十の交換割合であったことから、高額な礼金であったことが伺えます。では、刀剣の売買価格はいかほどであったかというと、折紙の極めの1倍から3倍ほどで取引され「埋忠家押形」などに克明な売買価格が記録されており、刀剣の付加価値化に本阿弥家が大きく関わっていたことがわかります。

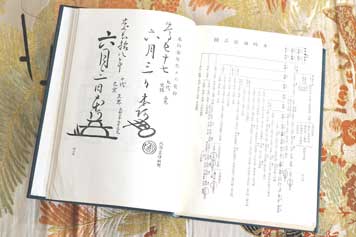

本阿弥家は、明治維新に至る十九代忠明まで栄華を誇りました。この間、全盛期には前出の本家筋以外に15家ほども本阿弥家が存在し、いずれも刀剣目利きとして研師を生業としていましたが、不祥事が相次いだことから12家のみが家業として認められ、本家筋以外は松田姓を名乗るなど、制度としてより明確な位置づけが定められました。歴代の本阿弥鑑定の中でも、多くの折紙が出されたのは元禄時代前後です。この頃の極めは大変厳格なものが多く、学問水準が飛躍的に向上した今日の刀剣鑑定法においても納得の極めを見ることができます。ところが、十四代光勇あたりからあやしい極めが横行し、十五代光純以下はもはや極めというには大変粗末なものとなっていきます。宝暦・明和以降のものは通称田沼折紙ともいわれ、政治的背景が影響したことが質の低下に繋がったと考えられ、この時代の折紙の特徴の一つに正宗一派の極めが多いということが挙げられます。これは将軍家から諸大名へ下された刀剣の権威付けに用いられたことが要因であろうと考えられます。

また、火事と喧嘩は江戸の華などと申しますが、頻発する火災によって刀身が焼失したり折紙のみが流通するようなことも横行したと見えて、明らかに時代の違う刀身に折紙が付属しているものも散見されますが、これらは検討の余地もなく取り合わせの折紙ということになります。

この折紙の記載内容には一定のルールがあり、「〇〇正真 長さ〇尺〇寸〇分磨上げ銘 表裏樋有之 代金子〇百〇拾枚」などと続き、年号月日を記し、その下に本阿の二字と花押、花押の裏に「本」の字の銅印を黒肉で押すというものです。この「本」の銅印は、刀剣極め所にて折紙を出すに際し、本阿弥家が秀吉より賜ったものといわれ代々本阿弥家に相続されています。

現在も鎌倉にお住いの本阿弥家が管理されていると聞いたことがありますが、折紙が新たに発行されることはないものの、刀剣史に燦然と輝く本阿弥家の栄光と刀剣の歴史ロマンを秘めた物言わぬ証人として今後も受け継がれていくことでしょう。